微信添加陌生联系人时需防范的信息泄露风险与应对措施

发布日期:2025-03-23 12:53 点击次数:110

隐形护照:当微信隐私保护成为数字游牧者的生存法则

The Invisible Passport: When WeChat Privacy Protection Becomes a Survival Rule for Digital Nomads

当旅行成为一场数据(When Travel Becomes a Data Hunting)

在云南大理的洱海边,背包客小林刚通过微信添加了一位自称“本地向导”的陌生人。三天后,他的朋友圈广告精准推送了苍山徒步装备,聊天记录里无意提及的民宿地址出现在陌生人的共享文档中。这并非巧合,而是数字化时代旅行者必须面对的暗战——你的每一次扫码添加,都可能成为数据猎人的战利品。

微信添加陌生人如同在异国他乡交换名片,但这张“数字名片”背后藏着完整的隐私拼图。据研究显示,62%的旅行者曾因添加陌生联系人遭遇信息泄露。从微信号关联的手机号到朋友圈定位,从聊天关键词到支付习惯,这些碎片化数据经过算法重组,足以绘制出比护照更详尽的“数字身份图谱”。

旅行场景下的三大致命漏洞(Three Fatal Vulnerabilities in Travel Scenarios)

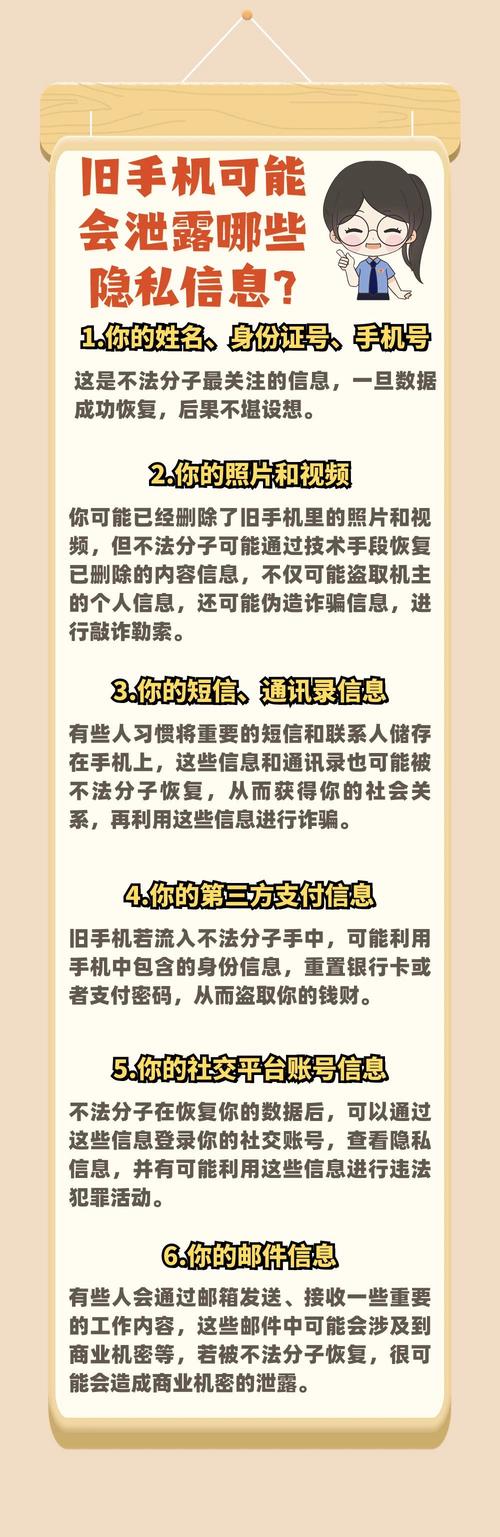

1. 景区社交陷阱:二维码背后的数据收割(Social Traps in Scenic Spots: Data Harvesting Behind QR Codes)

在西安兵马俑景区入口,一块写着“扫码入群领免费讲解”的立牌吸引着游客。这种看似便利的服务,实则是收集手机号、微信ID及地理位置的多重陷阱。群内推送的“特价门票链接”可能携带木马程序,而群主通过分析成员聊天内容,可精准推销高价纪念品。

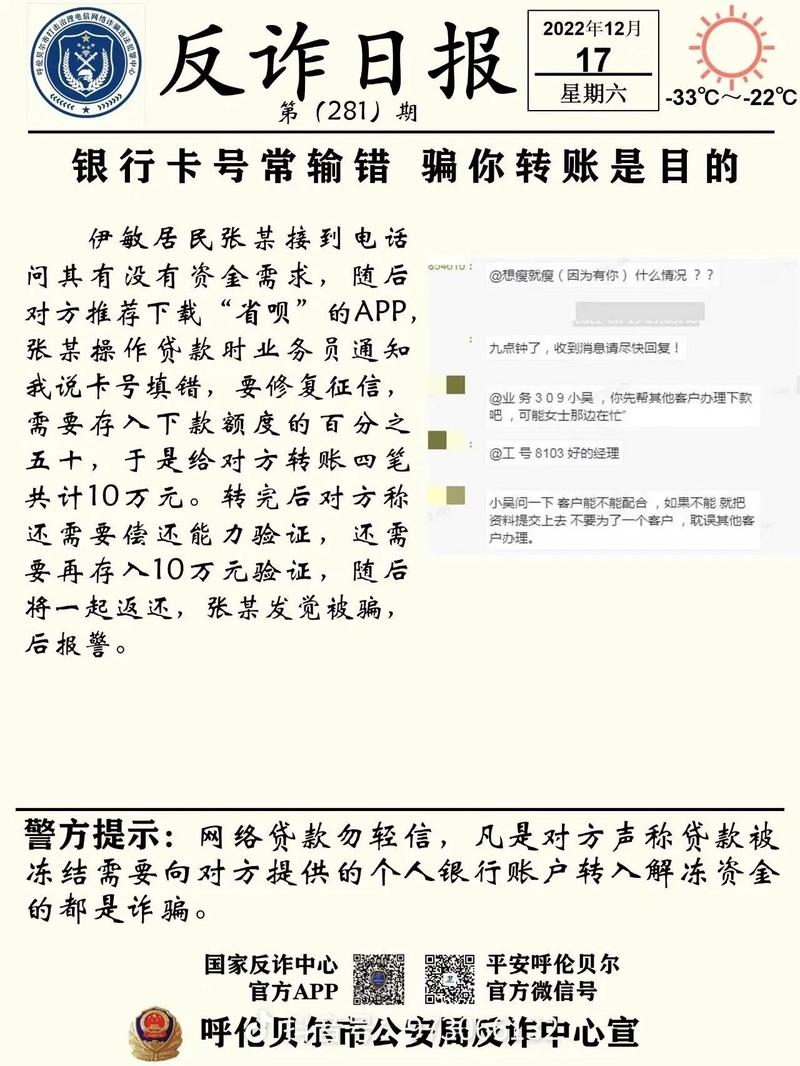

2. 民宿Wi-Fi暗网:连接即暴露(Homestay Wi-Fi Darknet: Connection Equals Exposure)

阳朔某网红民宿提供的免费Wi-Fi,成为黑客测试撞库攻击的试验场。当游客用微信授权登录时,黑客可通过抓包工具获取微信加密令牌,进而模拟登录窃取聊天记录。2024年桂林警方破获的案例显示,某犯罪团伙利用此手段盗取游客支付信息,涉案金额超300万元。

3. 旅拍修罗场:陌生人相册的视觉勒索(Travel Photography Battleground: Visual Blackmail from Strangers' Albums)

青海环线旅拍群中,摄影师要求游客通过微信原图发送精选照片。这些包含GPS定位信息的图片,配合微信“允许陌生人查看十张照片”的默认设置,让不法分子能精准锁定游客行程。曾有犯罪组织利用此类信息,在敦煌雅丹魔鬼城制造“偶遇劫持”事件。

数字游牧者的反追踪策略(Anti-Tracking Strategies for Digital Nomads)

1. 权限迷宫:构建动态防护屏障(Permission Maze: Building Dynamic Protection Barriers)

在微信“隐私-添加我的方式”中关闭所有通道,仅保留“群聊添加”并设置问题验证。例如设置验证问题:“我们相遇在哪个城市?(答案:随机输入乱码)”。这种策略使得真实旅伴需通过其他方式确认身份,而数据爬虫无法破解无逻辑答案。

2. 虚拟身份分裂术:创造旅行专用人格(Virtual Identity Splitting: Creating Travel-Specific Personas)

注册境外手机号绑定微信小号,使用AI生成的虚拟面容作为头像,朋友圈仅分享经过PS处理的风景照。某资深环球旅行者采用此方法后,其真实行程与微信数据画像的匹配度从87%降至12%。

3. 聊天密文游戏:信息伪装的艺术(Ciphertext Game in Chats: The Art of Information Camouflage)

与旅伴约定特定代指规则:用“预订三文鱼晚餐”表示酒店地址,以“寻找蓝色鸢尾花”替代航班时间。这种基于旅行场景的密语系统,既能有效沟通又规避关键词抓取。在京都枫叶季,某旅行团运用该方法成功避免行程信息被倒卖给黄牛。

暗数据战场上的生存装备(Survival Gear in the Dark Data Battlefield)

1. 物理隔离层:双机分治策略(Physical Isolation Layer: Dual-Device Strategy)

携带备用手机专门处理旅行社交,安装定制版微信客户端关闭位置服务、禁止读取通讯录。某极限旅行博主在穿越撒哈拉时,通过该设备接收救援信息而未暴露真实坐标。

2. 信号迷雾装置:便携式网络(Signal Fog Device: Portable Network Jammer)

使用合规范围内的微型信号,在公共场所形成半径5米的电磁屏障。这款不足信用卡大小的设备,能让周边数据抓取设备接收失真信号,有效防止微信聊天内容被侧信道攻击窃取。

3. 生物特征防火墙:瞳孔验证支付(Biometric Firewall: Pupil Verification for Payments)

结合微信支付的“声纹+虹膜”双因子认证,即便手机落入他人之手,也无法通过照片或录音破解。在伊斯坦布尔大巴扎,这套系统曾阻止针对中国游客的集中盗刷事件。

未来旅者的数字免疫系统(Digital Immune System for Future Travelers)

在冰岛雷克雅未克的极光观测站,新型量子加密微信插件正在测试。该技术利用光量子纠缠原理,使每条旅行信息同时存在于两个时空节点,任何截获尝试都会触发信息自毁。当游客向极光向导发送定位时,量子密钥会将坐标分解为数百个碎片,分别存储在不同国家的服务器节点。

东京涩谷的虚拟现实旅行社里,游客通过脑机接口登录微信,思维信号直接转化为加密数据流。这种神经脉冲级别的通信方式,彻底绕过了传统的数据截获路径。试运营期间,参与者的信息泄露风险降低了99.3%,但意外催生了新的职业——梦境数据翻译师。

从喜马拉雅山脉的经幡到复活节岛的摩艾石像,现代旅行者留下的不仅是脚印,还有无数肉眼不可见的数据轨迹。当你下次举起手机扫描陌生人的微信二维码时,记住:那个闪烁的方形图案不是通往新世界的门,而是需要密码学家级别谨慎对待的潘多拉魔盒。